HUGO WOLF 1860 – 1903

Der Komponist Hugo Wolf wurde im Jahre 1860 in Windisch Graz/Slovenj Gradec geboren, laut den Forschungen von Jože Leskovar gehen allerdings die slowenischen Wurzeln seiner Familie auf St.Georgen a.S./Šentjur zurück. Vierzehnjährig kam er ans Gymnasium in Marburg, wo er allerdings für seine Musikbesessenheit und sein offensichtliches Talent keine richtige Förderung fand. Seine musikalische Ausrichtung verteidigte er trotzig, aber zum Bruch mit seinen Marburger Lehrern kam es durch seinen Auftritt im Chor der Aloisiuskirche, für den er abgemahnt wurde, nicht einmal die Präsenz bei der Schulmesse wurde ihm anerkannt. Aus Protest verließ er Marburg und aufgrund seines Talents, das er bereits mit zwei veröffentlichten Kompositionen bekundet hatte – Sonate fürs Klavier und Variationen – wurde er bedenkenlos an das Wiener Konservatorium immatrikuliert. Aber auch dort galt er als »Rebell«, als unerwünschter »Wagnerianer« musste er das Konservatorium schließlich verlassen.

Allein auf sich gestellt, abhängig von der Gunst von Freunden und krank, widmete er sich mit seinem ganzen Wesen dem Komponieren. Obwohl er etliche umfangreiche Musikwerke komponierte, konzentrierte er sich fast ausschließlich aufs Lied. In diesen kurzen, ausgefeilten Kunstwerken, die von den Kritikern als »sinfonische Gedichte« bezeichnet wurden, gibt es mehr Musik als in ganzen Opern anderer Komponisten. Nach seinen eigenen Worten komponierte er je ein Lied für jeden Tag seiner Verliebtheit. Das sind die Sololieder und Chorkompositionen unseres heutigen Programms.

Hier muss ich noch anmerken, dass Hugo Wolf auch nach dem unseligen Missverständnis mit Marburg in Kontakt geblieben ist und zwar über Heinrich Potpeschigg, der einen Teil seiner Familie im Marburg hatte. Mit Cilli war er über seine Schwester Käthe verbunden.

Franci Pivec Übersetzung: Alenka Kreft

Hugo Wolf zwischen Fröhlichkeit und Tragik

Bestehen zwischen den Liedern Wolfs und der Tragik seines Lebens direkte Bezüge?

Das ist das Bemerkenswerte: Nein. Wolf hat sich von Anfang an als eine Art Darsteller der Texte gefühlt, im Grunde wie ein Schauspieler, der in der Lage ist, vollkommen in der gegebenen Rolle aufzugehen. Auf diese Weise hat er eine undefinierbare und schwer nachzuvollziehende Einheit des Stils erreicht. … Diese Kunst wird für immer Wolfs Geheimnis bleiben.

Worin liegt die Besonderheit seiner Tragik? Die größte Tragik Wolfs liegt wahrscheinlich darin, dass er auf Einfälle wartete. Er war sehr an das Wort gebunden, bevorzugte es, auf Worte zu komponieren und zögerte immer, ohne Wortvorlage Musik zu schreiben. Standen ihm für den Augenblick keine Worte zur Verfügung, verfiel er in Verzweiflung, obwohl er sich ohnehin gerade in einer Phase der inspiratorischen Dürre befand. Wenn schließlich ein Schub kam, der ihn zwang, in einem wahnsinnigen Anfall von drängenden Einfällen zu komponieren, dann befand er sich zwar in einer unbeschreiblichen Euphorie, bald aber sah er sich erneut einer großen Leere ausgesetzt. Diese Leere war für ihn nur schwer durchzustehen.

Nun gilt es für Wolf aber auch im Grunde ein »frohgemuter« Mensch gewesen zu sein! Der Begriff »frohgemut« sollte vielleicht etwas relativiert werden. Immerhin war Hugo Wolf durchaus zu Witz und übertriebener Fröhlichkeit mit Freunden neigend. Doch seine tragische Grundsituation ist schon bedingt durch viele, ihn seit frühester Zeit begleitende Widrigkeiten auf seinem künstlerischen Weg, so dass er sein Leben lang eine trotzige Abwehr gegenüber seiner Umwelt an den Tag legte. Ihm ging es immer nur um sein Werk, um seinen künstlerischen Auftrag, den er in sich spürte und den er darin sah, etwas zu schaffen, das über die Zeiten hinweg gültig bleiben sollte. Doch die Erfüllung dieses Auftrages gelang ihm leider nur innerhalb sehr kurzer Phasen. Warum ist die Interpretation von Wolf-Liedern so besonders anspruchsvoll? Die Herausforderung besteht darin, aus diesen oft wirklich gesprochenen Stücken – schon unter seinen frühen Werken finden sich solche – Gesangsstücke zu machen. Im Werk von Wolf finden sich Stellen, die in ihrer ausbruchhaften Dramatik und in ihrer Gebundenheit an das Wort mit dem ursprünglichen Liedgesang nichts mehr gemein haben, erschöpfen sie sich doch darin, das Wort in der Komposition zu erläutern. So kann bei ihm in vielen Fällen nur mehr von »Sprechen« die Rede sein, wenn er Silbenwiederholungen auf einer Note bringt, während die Melodie dem Klavier vorbehalten bleibt. Vor diesem Hintergrund geht es darum, die musikalischen Linien herauszufinden, ihnen zu folgen und damit grundsätzlich die Musik vorherrschen zu lassen, wobei es natürlich auch wichtig war, alles, was sich an verzwickten harmonischen und raffinierten psychologischen Wendungen in der Begleitung findet, mitzuempfinden und mitzugestalten. Das sind alles schwierige Aufgaben, vor die sich jeder Hugo-Wolf-Sänger gestellt sieht. Besonders schwierig sind sie für nichtdeutsche Interpreten.

Franci Pivec Übersetzung: Alenka Kreft

Quelle: »Wer ist, bitte, Hugo Wolf?« http://www.mwolf.de/wer_ist_hugo_wolf.htm

Zu den vielen vergessenen Künstlerinnen und Künstlern der Marburger Kulturgeschichte gehört auch Elfie Mayerhofer, geboren 1917 in Marburg. Ihren ersten Klavier- und Gesangunterricht erhielt sie von ihren Eltern, die Lehrer waren.

Ab 1935 studierte sie an der Berliner Musikhochschule zusammen mit Elisabeth Schwarzkopf. Dank eines Stipendiums konnte sie danach das elitäre Berliner Stern’sche Konservatorium besuchen und wurde dort von dem führenden Vokalpädagogen, dem Amerikaner Frederick Husler, entdeckt. Er war Enzyklopädiker aus dem Kreise der Gebrüder Mann, Wedekind und Rilke und wurde als Berater von Dirigenten wie Klemperer, Furtwängler oder Karajan geschätzt. Bis zu seinem Tod 1969 blieb er Elfies Gesanglehrer, die durch ihre erstklassige Ausbildung, ihr vielseitiges Talent und ihre strahlende Schönheit über Nacht zum Idol der Weiblichkeit wurde.

Zahlreiche Opernhäuser öffneten ihr weit die Türen: die Wiener Staatsoper, die Wiener Volksoper, die Deutsche Oper am Rhein Düsseldorf, das Theater am Gärtnerplatz München, das Opernhaus Frankfurt. Mit Karajan reiste sie zu den Salzburger Festspielen und wurde vom Publikum zu den Bregenzer Festspielen gerufen. In den 70er Jahren ging sie auf eine Übersee-Tournee, bei der sie in den USA, Kanada und Mexiko großen Erfolg hatte. Berühmt wurde sie als Pamina in Mozarts Zauberflöte, Mimi in Puccinis La Bohème, Violetta in Verdis La traviata, Fiakermilli in Arabella von Richard Strauss, als Kálmáns Czárdásfürstin oder Hanna Glawari in der Lustigen Witwe von Lehár. Ihre Parade- und Lieblingsrolle war Adele in der Fledermaus, die sie mehr als zweitausendmal verkörperte.

Durch ihr Charisma wurden Filmproduzenten auf sie aufmerksam, und so erhielt sie 1938 ihre erste größere Rolle in dem Streifen Frauen für Golden Hill. Es folgten weitere zwanzig Leinwandauftritte, in ihrem letzten Film Verlorene Melodie (1974) spielte sie an der Seite von Peter Alexander. Nach 1960 war sie noch in vielen Filmen und Fernsehserien zu sehen und erhielt beim Filmfestival von Locarno den Preis für ihr Lebenswerk. Ob ihrer Stimme wurde sie als die Wiener Nachtigall bezeichnet, insbesondere wegen der unglaublichen Koloraturen im Film Das Lied der Nachtigall.

Musikverlage rissen sich um ihre Aufnahmen und sie arbeitete mit Decca, Columbia und London Records zusammen. Schallplatten mit den von ihr gesungenen Liedern und Operetten wie Ave Maria, Heilige Nacht, Blume von Hawaii und vielen anderen von Puccini, Reger oder Stolz wurden damals in millionenfachen Auflagen verkauft. Viele kursieren heute im Internet. Bis ins hohe Alter ließ sie sich immer wieder auf die Bühne locken und begeisterte mit ihrer naturgegebenen, jedoch auch mit viel Disziplin trainierten Stimme das Publikum. Sie verstarb am 28. Dezember 1992 im 75. Lebensjahr und wurde in einem Ehrengrab auf dem Grinzinger Friedhof in Wien beigesetzt. Anlässlich ihres 100. Geburtstags sollte auch in ihrer Geburtsstadt Marburg ihrer gedacht werden.

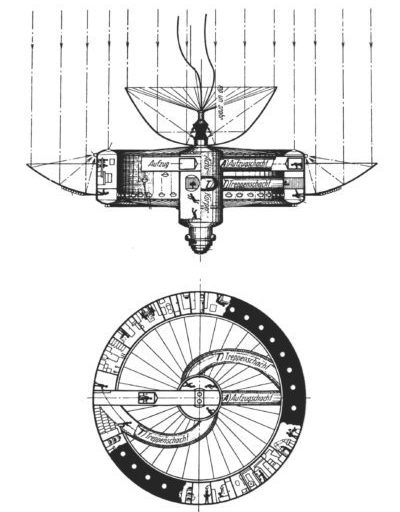

Die Familie Kokoschinegg, in der Noordung seine Kindheit und Jugend verbrachte, war eine sehr angesehene, um die Entwicklung Marburgs verdienstvolle Familie, die in beiden Nationalitäten verankert war – der slowenischen und der deutschen. Diese Multikulturalität hat auch Noordung geprägt und seinen Charakter beeinflusst, was heute jenen Schwierigkeiten macht, die ihn für die oder andere Nationalität vereinnahmen wollen. Genau darauf legen wir im Verein größtes Augenmerk, weil uns ausdrücklich jene Kulturschaffenden interessieren, die mit ihren Sichtweisen und Schöpfungen die Brücke zwischen der deutschen und der slowenischen Kultur schlagen.

Obwohl ein ausgeprägt technisches Projekt, ist Noordungs Erforschung der Befahrung des Weltraumes an der Grenze zur künstlerischen Vision, was man auf unterschiedlichen Wegen umsetzen, vergegenwärtigen könnte. Unser Kammerchor findet den Zugang auf klanglicher Ebene und beschäftigt sich mit dem „Klang des Weltalls“. Vorstellungen über die Stille des Weltalls sind schon aus der antiken Kosmologie bekannt; Augustinus` Gedanke von „Himmels Harmonien“ in „De Musica“ ermutigt uns, in unserem Projekt eine Verquickung jener unglaublichen Bilder, die uns das Teleskop Hubble aus dem Weltall sendet, mit dem gefühlvollen Gesang von Chorkompositionen unterschiedlicher Epochen zu versuchen. Man schaut, hört – und wundert sich über den Urzustand des Menschen.

Obwohl ein ausgeprägt technisches Projekt, ist Noordungs Erforschung der Befahrung des Weltraumes an der Grenze zur künstlerischen Vision, was man auf unterschiedlichen Wegen umsetzen, vergegenwärtigen könnte. Unser Kammerchor findet den Zugang auf klanglicher Ebene und beschäftigt sich mit dem „Klang des Weltalls“. Vorstellungen über die Stille des Weltalls sind schon aus der antiken Kosmologie bekannt; Augustinus` Gedanke von „Himmels Harmonien“ in „De Musica“ ermutigt uns, in unserem Projekt eine Verquickung jener unglaublichen Bilder, die uns das Teleskop Hubble aus dem Weltall sendet, mit dem gefühlvollen Gesang von Chorkompositionen unterschiedlicher Epochen zu versuchen. Man schaut, hört – und wundert sich über den Urzustand des Menschen.

In der alten Hierarchie der Musik war Platons Ideal der „musica mundana“ von hoher Bedeutung – als Musik der Sphären, des Himmels, als göttliche Schöpfung. Sakrale Musik, die der Kammerchor Hugo Wolf mit besonderer Aufmerksamkeit hegt und pflegt – er hat dafür auch schon eine hohe internationale Auszeichnung erhalten –, harmoniert wunderbar mit Perspektiven des Weltalls. Eine Chorausführung mit der „simultanen para-musikalischen Form des Musikausdruckes“ (Philip Tagg: Introductory to the Semiotic of Music) ist in unserer Umgebung selten, eignet sich aber sehr in Verbindung mit den Visionen des Hermann Potočnik Noordung. Das Musikprogramm wird folgende Kompositionen beinhalten: Kompositionen aus der Romantik und Neuromantik (Grieg, Schubert, Liszt, Chopin, Wolf) sowie Kompositionen slowenischer und deutscher Gegenwartskomponisten (Feguš, Golob, Wallner).Der für dieses Gedenkkonzert vorgesehene Termin das Jahr 2013 erinnert an das Erscheinungsjahr des Buches „Das Problem der Befahrung des Weltraums“ vor 85 Jahren. Zu diesem Anlass wurde ein Buch herausgegeben mit Informationen zu Arbeit und Leben von Hermann Potočnik Noordung unter besonderer Berücksichtigung seiner Verbindung mit Marburg/Maribor.

Franci Pivec

Robert Stolz wurde im Jahre 1880 geboren und ist – fünfundneunzigjährig – 1975 gestorben, heuer begehen wir folglich die 130-Jahr-Feier seiner Geburt. Für uns ist allerdings eine andere Jahreszahl wichtig, es sind rund 110 Jahre vergangen, seit er das Marburger Theaterorchester geleitet hat. Mit etwa 60 Operetten, 100 Filmmusikkompositionen und über 2000 Liedern gehört er zu den fruchtbarsten und zweifellos auch zu den populärsten Komponisten der Welt. Viel zu wenig Bedeutung messen wir der Tatsache bei, dass sein künstlerischer Weg gerade in Marburg begonnen hat.

Aber jemand war sich doch sehr wohl der Tatsache bewusst, dass Stolz auch für uns eine Größe ist und dass es dumm ist, ihn totzuschweigen, nur weil er ein Deutscher im deutschen Marburger Theater gewesen ist. Im Jahre 1967 besuchte Josip Broz Tito zum ersten Mal offiziell Wien und ihm zu Ehren fand in der Staatsoper eine Gala-Vorstellung der Fledermaus statt, dirigiert von Robert Stolz. Beim Empfang in Schönbrunn nach der Vorstellung wurde Robert Stolz dem Präsidenten des Nachbarlandes, einem Kommunisten und Partisanen vom wilden Balkan vorgestellt und Tito hat den Künstler und alle Anwesenden überrascht – er begrüßte ihn als »Walzerkönig aus Marburg«. Er kannte alle seine Werke, erinnerte sich sogar an die Texte vieler seiner Lieder, der er gerne am Klavier spiele und singe. Der geradezu verzauberte Stolz beschrieb das alles an sichtbarer Stelle in seiner Autobiographie und erinnerte gern und oft daran, dass ihm Tito den Orden der jugoslawischen Fahne an der goldenen Kette für sein musikalisches Werk verliehen hat. Leider sind noch heute viele Politiker außerstande, eine solche Weitherzigkeit an den Tag zu legen. Stolz entschuldigte sich beim Marschall, der die deutsche Sprache gut beherrschte, das er sich selber von allen slowenischen Wörtern nur zwei gemerkt habe: "štrudel" und "dunajski zrezek".

Robert Stolz entstammte einer berühmten Musikerfamilie, in der Brahms, Bruckner und Verdi ein- und ausgingen. Seine musikalische Schulung fand Stolz bei Robert Fuchs und Engelbert Humperdinck in Wien statt. Sein künstlerischer Weg war so lang und so dicht von Ausnahmeleistungen gepragt, dass ich ihn hier unmöglich wiedergeben kann, deshalb möchte ich mich auf die eine oder andere zu wenig bekannte Einzelheit aus seiner Marburger Zeit beschränken.

Als Dirigent kam er nach Marburg im Jahre 1899 mit 19 Jahren, als er schon eine Klavierkarriere als Wunderkind hinter sich hatte. Als erste Vorstellung wählte er den Zigeunerbaron zu Ehren des Familienfreundes Johann Strauss. Damals wusste er noch nicht, dass es im Marburger Orchester sechs schnauzbärtige Roma gab, die keine Note kannten, doch geniale Violinisten waren. Nach zwei Proben konnten sie alles aus dem Kopf spielen. Die wertvollste Anerkennung, die er nach der erfolgreichen Premiere erhielt, war ein riesiger Kranz von Leberwürsten.

Für den weltgewandten Künstler, der in Wien gelebt hatte, kann Marburg nicht gerade anregend gewesen sein. Ganz automatisch kam ihm ein anderer Text für den berühmten Donauwalzer in den Sinn: Marburg an der Drau, so grau, so grau… Ein wenig Wiener Charme reichte zwar auch bis Marburg, nur »aus zweiter Hand« mit einigen Jahren Verspätung, wie er selber geschrieben hat.

Mitten in der Spielzeit hat der “Walzerkönig von Marburg”, wie er von seinem Bewunderer Tito genannt wurde, in Wien den “König der Könige” Johann Strauss besucht, um sich mit seinem ersten Erfolg zu rühmen. Der Maestro war über die Verhältnisse in Marburg, das er offensichtlich gut kannte, belustigt. Nachdem er sich Bruchstücke einiger in Marburg enstandener Kompositionen von Stolz angehört hatte, riet er diesem, er solle seiner Neigung zur leichten Musik folgen, weil er »etwas eigenes« habe. Bei der Rückfahrt nach Marburg begann Stolz schon an seiner ersten Operette »Studentenulke« zu arbeiten.

Stolz selber betrachtete seinen Anfang in Marburg nicht als besonders gut, aber es war immerhin ein Anfang. Er war ziemlich einsam, es trug ihn kein begeistertes Musikpublikum, er wurde nicht mit Blumen überschüttet, er vermisste die zu Tränen gerührten Frauen, wie er sie aus Wien kannte. Aber er spürte das Ticken der »Höllenmaschine«, wie er sich ausdrückte, in der Stadt machte sich nämlich eine von Tag zu Tag eine zunehmende Spannung und fast schon Feindschaft zwischen den beiden Völkern bemerkbar, was er der verfehlten Staatspolitik zuschrieb. Im ersten Jahr des neuen Jahrhunderts wusste er bereits, dass »es nichts mehr zu retten gibt, auch wenn man sich Tag und Nacht bemühen würde.«

Offensichtlich überglücklich gesellte er sich zu Max Reinhardt und Hugo von Hofmannsthal, als sie die Salzburger Festspiele auf die Beine stellten. Dort hatte er über Nacht Erfolg mit seiner zweiten Operette »Schön Lorchen«, deren Ansätze möglicherweise noch in die Marburger Zeit zurückreichen. »Über Nacht« wurde er von der schwarzhaarigen ungarischen Sängerin Aranka erobert und weil Stolz von sehr fröhlichem Naturell war, möchte ich hier noch eine Anekdote einschieben. Aranka trug immer ein kleines Kristallfläschchen mit sich und erzählte immer, das sichere ihr seine ewige Treue. Von sich selbst eingenommen, war er überzeugt, dass Wasser aus Lourdes oder sonst irgendwas »Heiliges« darin sei, bis sie ihn aufklärte, er sei Vitriol darin, das sie ihm in die Augen spritzen würde, wenn er zuviel nach anderen Frauen schauen würde. Sehr erschreckt hat sie ihn damit nicht, denn in seinem Leben hat er nicht weniger als fünfmal geheiratet.

Abschließend möchte ich mir die Feststellung erlauben, dass Marburg sehr leichtsinnig oder sogar liederlich wäre, wenn es Robert Stolz aus seiner Kulturgeschichte auslöschen würde. Dasselbe gilt für Lannoy, Hugo Wolf, Amalia Schneeweiss und andere weltbekannte Künstler, deren »Sünde« die deutsche Muttersprache gewesen ist. Wir leben in Mitteleuropa, wo die Kulturen durcheinandergemischt sind und von den Menschen Toleranz und Breite erwartet wird. Es sind Brücken notwendig und eine unter ihnen bildet unser Kulturverein, der sich bemüht, Marburg als Berührungspunkt von Kulturen zu präsentieren. Ist denn nicht gerade das auch eine der führenden Ideen der europäischen Kulturhauptstadt? Und auch deshalb ist Robert Stolz nach hundert Jahren unter uns sehr willkommen.

Franci Pivec

An der Wende vom 19. zum 20. Jahrhundert war Mitteleuropa – mehr als je zuvor oder danach – offen für neue Ansichten und Kreativität. Wien strahlte in die Kulturwelt die Kunst der "Sezession" aus, die nur ein Teil des kreativen Gärens war, das von einer Menge von Schöpfern und Denkern personifiziert wird wie Klimt, Freud, Schnitzler, Schönberg, Mahler, Otto Wagner, Schiele, Berg, Kokoschka, Ludwig Wittgestein und sein Bruder Paul, ein vergessener außerordentlicher Pianist, der im Krieg seinen rechten Arm verlor, und dann für ihn Britten, R. Strauss, Hindemith, Ravel, Prokofjew und andere im Geiste der damaligen Wiener Kulturgrundsätze Konzerte für die linke Hand komponierten. Ein Teil dieses Gärens war auch der Ausbruch des modernen Ausdruckstanzes.

In der Ära des spitzenmäßigen BalletRusses hat Isadora Duncan, eine eigenartige kalifornische Intellektuelle, auch in Europa Zweifel an der akademischen Tanzkunst gesät. Ihr "Tanz aus uns selbst, der nicht erfunden werden muss", hat sich am stärksten in Deutschland "Fuß gefasst" und noch besonders in Österreich. Der ungarische Jude Rudolf von Laban hat in seinem Studium in München den neuen Versuchen eine theoretische Grundlage verschafft und so wurde der Ausdruckstanz geboren, der einen wesentlichen Beitrag Mitteleuropas zur Entwicklung des modernen Tanzes darstellt. Seine Schülerinnen und Schüler stellten eine Reihe von Tanzzentren auf. Im slowenischen Raum wirkten seine unmittelbaren Schüler Pia und Pino Mlakar, MetaVidmar sowie Václav Vlček als Leiter des Laibacher Balletts. Noch einige weitere kamen von den Schulen seiner Schüler Kurt Joos, der an das klassische Ballett anknüpfte, Pina Bausch, die das "Tanztheater" begründete, und Mary Wigman, die zwar den Begriff "Ausdruckstanz" ablehnte und vom "neuen Kunsttanz" sprach.

Die Klietmanns sind Anfang des 19. Jahrhunderts nach Marburg gezogen, weil Alfred Klietmann (1884, Basel – 1931, Linz) das Amt des Dirigenten der Marburger Philharmonischen Gesellschaft angetreten ist. Er schloss die Musikstudien am Konservatorium in Dresden ab, danach verfeinerte er das Violinspiel noch in Prag bei Otakar Ševčík und in Berlin bei Joseph Joachim. Er war Konzertmeister vieler Orchester, unter anderem in Karlsbad und in Meran. Als Solist an der Geige trat er oft mit bedeutenden Orchestern auf wie etwa der Wiener Philharmonie. Noch bedeutender war er als Dirigent der sinfonischen Orchester in Wien, in Stockholm und in Dresden sowie insbesondere in Linz, wo er seit 1925 die “Bruckner-Festwochen” organisierte, mit denen er sich einen internationalen Namen machte. In Marburg leitete er auch einen Sängerchor und war Direktor der Musikschule. Unter seinen namhaftesten Marburger Schülern waren Fany Brandl, Roman Klasinc, Wilhelm Schönherr und dessen jüngerer Bruder Max Schönherr, der spätere Gründer des Sinfonieorchesters beim österreichischen Radio und Autor der Adaptation der heutigen österreichischen Hymne. Klietmann hat das Marburger Musikleben auf ein hohes Niveau gehoben, wozu seine weite Musikbildung und seine Virtuosität im Violinspiel beigetragen haben. Interessant ist seine Einstellung zur slowenischen Musik, die sich gleich nach seiner Ankunft gezeigt hat, als er die Suite “Zlatorog” nach dem Gedicht des Triesters Rudolf Baumberg und der musikalischen Bearbeitung von Albert Thierfelder aufführte, mit slowenischen Namen und Orten. Er zog zur Arbeit der Philharmonie Emerik Beran und HinkoDruzovič heran – bei einem der letzten Konzerte 1916 dirigierte er Berans Elegie. Er wirkte bei der Fertigstellung des Götz’schen (heute Union-) Konzertsaales mit und “taufte” ihn am 13. Februar 1911 mit Mozarts 5. Violinkonzert im A-Dur. In Marburg wurde ihre Tochter geboren, und zwar am Abend, als der Vater im Marburger Theater Wagners Tristan und Isolde dirigierte, was ihnen die Idee für den Namen der Neugeborenen gab. Alfreds Enkel ist der bekannte Tenorist, Bach-Spezialist und Professor an der Grazer Kunstuniversität Martin Klietmann.

Die Klietmanns verließen Marburg Ende 1917, als der Philharmonische Verein seine Tätigkeit einstellte und als Isolde die Volksschule besuchte. Vielleicht war es für sie noch besonders wichtig, dass sie einige Zeit auch in Dresden gelebt haben, wo es seit 1918 die Tanzschule von Mary Wigman gab. Den Fußstapfen des Vaters folgend schrieb sie sich am Dresdner Musikkonservatorium ein, doch besuchte sie parallel die Tanzschule, wo dort auch Emil Jacques Dalcroze lehrte, den IkoOtrin für einen wichtigeren Schöpfer neuer Ansichten zum Tanz als alle anderen zählt. Später schloss sie sich der Tanzgruppe von Ilse Larsen in Salzburg an, wo sie auch lehrte. Der krönende Abschluss ihrer Ausbildung war das Diplom an der staatlichen Akademie für Musik und darstellende Kunst in Wien, wo damals sowohl Wiesenthal als Bodenwieser lehrten und wo sie gleich nach dem Diplom als Professorin engagiert wurde.

Von Isoldes suchendem Geist zeugt auch die Episode ihrer Mitwirkung beim Projekt “Loheland”, das 1919 von Louise Langgaard und Hedwig von Rohden entworfen wurde. Sie haben auf den Ideengrundlagen von Steiners Anthroposophie den “Seminar für Klassische Gymnastik” entwickelt, in dem anfangs auch der Tanz, wie er von Laban und Wigman verstanden wurde, ein Schwerpunkt war. Daraus ist die Vorstellung “Tänze der Loheländer” entstanden, bei der Isolde mitwirkte und mit der sie in zahlreichen Städten gastierten. Doch der Tanzteil des Projekts endete 1923 ziemlich schnell, weil angeblich der Proberaum mitsamt Kostümen abgebrannt ist, wahrscheinlicher sind jedoch Unstimmigkeiten mit Rudolf Steiner, der die “Eurhythmie” erfand und die Tänzerinnen eigenhändig zu schulen begann – er war erst bereit, “Loheland” als Waldorfzentrum zu lizenzieren, als Hedwig von Rohden 1926 eine Prüfung aus “Eurhythmie” belegte.

Isolde Klietmann gastierte mit dem Wiener Ballett an allen größten Bühnen Europas: London, Paris, Rom, Warschau, Zürich, Berlin usw. In Linz gründete und leitete sie dasOberösterreichische Ballettheater und begann mit der Ballettausbildung am Linzer Konservatorium. Inzwischen heiratete sie den Juden Hans Mostny. Das Aufkommen des Nationalsozialismus stellte ihr immer mehr Hindernisse wegen avantgardistischer Kunstauffassungen und natürlich wegen des Judentums. Der Anschluss Österreichs bedeutete auch für sie, dass sie flüchten musste.

Sie gingen nach Argentinien und zwar nach Mendoza und manchmal noch tiefer ins Herz des Gebirges, nach Bariloche. Von allen ausgesiedelten Kolleginnen aus dem Wiener Kreis, die nach Orten suchten, wo es bereits eine Tanzszene gab, hatte es Isolde am schwersten, weil sie diese Szene erst aufstellen musste. Sie nahm dies mit enormer Energie und Können in Angriff, was an die Berufung ihres Vaters beim Entstehen des musikalischen Marburgs erinnert. Die Situation war völlig anders als in Europa, wo die neue Auffassung des Tanzes als Reaktion auf den formalistischen Ballett-“Quatsch” über Prinzen und Prinzessinnen gedieh, während es hier überhaupt keine Tanztradition gab. Es waren neue Überlegungen und Konzepte nötig, um die “Provinz” in ein für den Tanz sensibles Umfeld zu verwandeln. Was Isolde mit Unterstützung ihres Mannes erreichte, ist ein historischer Umbruch: sie fügte dem ästhetischen Ausdruck des modernen Tanzes eine humanistische und gesellschaftliche Dimension hinzu. Nicht nur, dass sie sich geographisch sehr von den Tanzbühnen der Welt entfernte, sie steckte sich vielmehr auch Ziele, die diesen Bühnen ungewöhnlich, wenn nicht sogar fremd waren. Es ist nicht verwunderlich, dass sie als “verloren” galt.

Sie konnte mit Folklore beginnen, die sie mit Konzepten des Ausdruckstanzes verband und große Popularität und Vertrauen als Pädagogin der rhythmischen Gymnastik an den Schulen AvdaEspaña und Urquiza de la cuidad de Mendoza erlangte. Als sie im Jahr 1951 nach Europa zurückkehrte, stellte sie bald fest, dass ihre Aufgaben in Argentinien wichtiger waren und dass sie eine Botschafterin des Tanzes vom Fuße der Anden sein würde. In Mendoza begann sie das Festival Vendimia und in Bariloche mit dem Musikcamp. Ende der Fünfziger leitet sie das Institut für choreographische Kunst an der UniversidadNacional de Cuyo und wird 1961 Mitarbeiterin des TeatroArgentino de la Plata. Sie gründete das Ballet de Camara. Im Jahr 1961 lud sie Dore Hoyer, eine Mitschülerin aus den Dresdener Jahren, eine außerordentliche Künstlerin mit tragischem Schicksal, der der Marburger Janko Jezovšek seine elektronische Musikstudie “Dore Hoyer In Memoriam” widmete, um im TeatroArgentino gemeinsam das Ballett “Peter und der Wolf” von Prokofjew aufzustellen.

In Mendoza, wo sie seit 1958 Kunstberaterin bei der Kulturdirektion war, bereicherte sie das Kulturleben mit zahlreichen großartigen Tanzereignissen, darunter 1968 noch einmal das Ballett “Peter und der Wolf”, das Ballett von Dario Milhaud “Erschaffung der Welt”, Mozarts “Le Petit Riens” (1973) usw.. Als sie 1994 Ehrenbürgerin von Mendoza wurde, hat man ihr zu Ehren die Kanonvorstellung des Wiener Tanzkreises “DemonMachine” rekonstruiert, in der Isoldes Rolle von ihrer Schülerin Alejandra Tillar getanzt wurde.

Isolde Klietmann ist am 2. Juli 1996 gestorben. Natürlich wurde das bei uns nicht einmal registriert und es hat sie in Europa kaum jemand erwähnt. Erst 2008, zufälligerweise genau zum 100sten Geburtstag von Isolde Klietmann, wurde im Wiener Odeon ein Symposium und Kunstprogramm unter dem Titel “Berührungen” veranstaltet, das den großen Namen des modernen Tanzes gewidmet war, die vom Totalitarismus aus Wien vertrieben wurden und nach 1938 schwierige Wege des eigenen Überlebens und des Überlebens der eigenen künstlerischen Überzeugungen und Ideen gehen mussten. Heute ist Marburg eines der Zentren des modernen Tanzes, sowohl auf institutioneller (Edvard Clug im Marburger Ballethaus) als auch auf nichtinstitutioneller (»Plesnaizba« und andere Tanzkollektive) Ebene und wir sind überzeugt, dass eine künstlerische Hommage an die Marburgerin Isolde Klietmann eine große Aufmerksamkeit der Kulturöffentlichkeit auf sich ziehen würde.

Franci Pivec

An einer der Alleen des Friedhofs von Pobrežje/Pobersch in Marburg steht ein Granitblock, auf dem nur ein markantes Gesicht zu sehen ist und die hinzugefügte Inschrift: Rudolf Wagner – Tondichter. Nur wenige Leute wissen, dass er an einen verdienstvollen Marburger Musiker erinnert.

Rudolf Wagner wurde am 30. Mai 1851 in Wien geboren, seine Eltern waren der Unternehmer Johann Wagner und Katharina geb. Wetchy. In Wien besuchte er die Schulen und das Konservatorium, wo er einen Abschluss aus Flöte, Kontrapunkt und Komposition erwarb. Im Jahre 1874 wurde er Solo- Flötenspieler im Burgtheater-Orchester, um sich von dort auf den Weg eines Theater- und Militärkapellmeisters zu begeben. Er wanderte durch über zehn Städte der Donaumonarchie, unter anderem arbeitete er in Budapest, Olomouc, Bukarest, Mostar, Triest und Meran. Seine Wanderjahre fanden im Jahre 1881 in Marburg ein Ende. Dort hatte er bereits in den Siebzigerjahren eine Spielzeit lang das Theaterorchester dirigiert, um dann die Stelle des ständigen Dirigenten anzutreten, was alles in ihrer Marburger Musikgeschichte von Dr. Manica Špendal bearbeitet worden ist. Bald übernahm er auch das Amt des Organisten in der Marburger Domkirche, was wiederum im Buch über die Marburger Organisten von Lučka Fortek schön geschildert worden ist. Zusammen mit Janez Miklošič unterrichtete er Musik an der Männer-Lehrerbildungsanstalt. Nach bestandenem Staatsexamen wirkte dann Wagner von 1896 bis zu seinem Tod am 26. Dezember 1915 als Gesanglehrer am klassischen Gymnasium.

Neben seinem Dienst übernahm Wagner den damals bereits international anerkannten Marburger Männergesangverein, den er von 1882 bis 1915 leitete. Es handelt sich um den ältesten Gesangverein in der damaligen Österreichischen Monarchie. Der im Jahre 1846 vom Lehrer Anton Tremmel gegründete Verein feierte seine größten Erfolge gerade unter der Leitung von Wagner und siegte wiederholt auch bei Chorwettbewerben. Wagner wurde zum leitenden Chorleiter des Landes erklärt. Der Marburger Bierbrauer Anton Götz, der auch selber Vereinsmitglied war, baute für den Chor einen Saal, wie ihn kein anderer Chor hatte und in dem heute der Weltwettbewerb der Chöre stattfindet. August Stoinschegg verfasste über diesen berühmten Marburger Chor die umfangreiche “Chronik des Männergesangvereines 1846-1936”, Karl Rappold hat über den Chor im Jahre 1961 eine Doktorarbeit geschrieben, die auch veröffentlicht worden ist. Seine ausgezeichnete musikalische Ausbildung, an der Köhler, Kässmayer und auch Suppè teilhatten, machte ihn zu einem guten Komponisten. Emerik Beran, eine der größten Marburger Musikautoritäten, schrieb an seinen guten Freund Leoš Janaček: “Rudolf Wagner ist ein wohl bekannter und vorzüglicher Komponist”. Verschiedene Musikereignisse, an denen er teilhatte, unterstützte er immer auch mit eigenen, sehr gut ankommenden Kompositionen, von denen es fast 300 gibt. Als Kapellmeister von Militärblaskapellen komponierte er zahlreiche Märsche und Tanzstücke. die uns dank der sorgfältigen Forschungsarbeit von Prof. Wolfgang Suppan bekannt sind. Auch im Theater hat er nicht nur die Werke von anderen Komponisten dirigiert, er hat vielmehr eine Reihe von Singspielen und drei Operetten beigesteuert: Marietta, Das Blümchen Wunderhold und Bramabasetto. Als Organist der Marburger Domkirche hinterließ er ein umfangreiches und hochwertiges Kompositionswerk: Messen, Chöre, Orgelkompositionen. Die Übersicht von Edo Škulj im Lexikon der Kirchenmusiker gibt genügend Aufschluss darüber, wieso Bischof Napotnik Wagner so hoch geschätzt hat. Zu den bekanntesten Kompositionen von Wagner gehört zweifellos die Motette Jubilate Deo, ein vorzügliches Vokalwerk, mit dem der Chor des Musikvereins Glasbena matica in Laibach den Festakt dieser bedeutendsten slowenischen Musikvereinigung intoniert hat. Wagners Kompositionen für den Männerchor sind schon längst verstaubt, weil sie dem Vergessen anheimgefallen sind, obwohl es sich durchwegs um hochwertige Stücke wie Frieden, Des Liedes Weihe, Die Ahnfrau und viele andere handelt. Rudolf Wagner lebte in Marburg in einer Zeit, in der sich das Kulturgeschehen der Stadt spaltete und die frühere Koexistenz zu Hass ausartete. Alle seine Zeitgenossen bezeugten, dass er selber das weder generiert noch unterstützt hat, dass er sich mit beiden Seiten gut verstanden hat und dass er, wie Jakob Richter im slowenische biographischen Lexikon schreibt, unumstrittene „Verdienste für die Entwicklung der Musikkultur von Marburg“ hat. Anlässlich des 160. Jahrestages seiner Geburt und des 130. Jahrestages seiner Eingliederung in das Marburger Kulturleben ist es wohl an der Zeit, an diesen wichtigen Künstler zu erinnern und seiner Musik zu lauschen, die alle wohlmeinende Menschen verbindet.

Franci Pivec

Im ersten Jahr des Großen Kriegs vor einem Jahrhundert bereiteten die Wiener Komponisten ein Konzert vor, mit dem sie auf die Tatsache aufmerksam machten, dass der Krieg keine Zeit des Triumphes ist, sonder des Sterbens. Unter ihnen war auch Emil Hochreiter, der Sohn eines böhmischen Deutschen, der von Beruf Geometer war. Seine Mutter war Slowenin und stammte aus der Familie des Steuerbeamten Tabouret aus Novo mesto, bei dem Emil Hochreiter bis zu seinem Abiturabschluss 1892 gelebt hatte. Das Konzert ist noch nicht in Vergessenheit geraten, denn es wurde dieses Jahr im Sommer anlässlich des Gedenkens zum 100. Jubiläum des Ersten Weltkriegs zweimal wiederholt – auf dem Festival in Gmunden unter dem Titel „Im Epizentrum des Zusammenbruchs“ und in der New Yorker Carnegie Hall unter dem Titel „Music in Vienna during the Great War“. Hochreiters Kriegslieder waren ein genauso wichtiger Teil des Konzertprogramms wie die Werke von Stolz, Benatzky, Lehar oder Schönbergs Militärparodie „Die eiserne Brigade“.

Emil Hochreiter (1871–1938) ist hierzulande eher ein in Vergessenheit geratener als bekannter Komponist, obwohl der Verlag Družina vor ein paar Jahren einen Sammelband mit Abhandlungen über sein Leben und Werk herausgab. Er lebte in Wien und wurde dort auch bestattet. Dies ist jedoch nicht entscheidend für unsere Beziehung zu diesem wichtigen Schöpfer. Für Rudolf Wagner z. B. wurde in Maribor, im Stadtteil Pobrežje, ein schönes Denkmal errichtet, trotzdem ist nur den Wenigsten bekannt, dass er ein ganzes halbes Jahrhundert das Musikleben der Stadt bereicherte. Beide werden in Enzyklopädien öfter als deutsche bzw. österreichische Komponisten bezeichnet. Slowenien verzichtet somit ohne Überlegung auf zwei bedeutende Schöpfer, als hätten wir zu viele von ihnen und könnten sie beliebig verschenken, nach einer simplen, jedoch falschen Rechnung, ‚je weniger Künstler bleiben, desto größerer Teil des Ruhms wird den Ausgewählten zuteil‘. Haben wir denn nicht auch gegenüber den Schöpfern anderer Nationalitäten, die ebenso die nationale kulturelle Schatzkammer füllten, eine gewisse Verantwortung? Dieser Meinung ist auch Hugolin Sattner gewesen, als er anlässlich des 50. Jubiläums des Komponisten schrieb: „Weil Hochreiter dem slowenischen Volk schon viele schöne Lieder schenkte, betrachten wir ihn mit Stolz auch als unseren Komponisten.“

Die musikalische Begabung Emil Hochreiters wurde am Gymnasium in Novo mesto beim Gesangunterricht von Hugolin Sattner entdeckt. Im Schulorchester wurde Viktor Parma auf ihn aufmerksam. In Wien studierte Hochreiter Jura und bei Julij Böhm Orgel und Kontrapunkt. Er war ein hervorragend gebildeter Komponist, wovon auch ein seltener Fall zeugt: Sein Lehrer Hugolin Sattner bildete sich später, als er sich für das Komponieren aufwendiger Oratorien entschied, bei ihm weiter – er wählte zwischen Hochreiter, Kogoj und Osterc.

Als Musiker mit einem Staatsexamen in Gesang, Orgel, Klavier und Violine unterrichtete er zuerst am Jesuitengymnasium in Kalksburg. Nach der Promotion an der Rechtswissenschaftlichen Fakultät bekam er eine Stelle bei der Wiener Staatsvertretung, wo ihm der Ehrentitel des Regierungsrates verliehen wurde. Seine Ehegattin lernte er in Ratibor (Schlesien) kennen. Das Ehepaar hatte vier Kinder und die älteste Tochter wurde eine bekannte Violinistin und Virtuosin.

Alle seine Werke wurden von der strengen Wiener Kritik gelobt. An der Jahrhundertwende besaß er den gleichen Stellenwert wie andere Komponisten der Spätromantik. Sattner berichtete 1921 begeistert aus Wien: „Hochreiter ist ein besonderes Phänomen am musikalischen Himmel!“

Franci Pivec

Opus des Komponisten

Hochreiters Opus ist sehr umfangreich. Im Jahr 1931 wurde eine Gesamtliste seiner Werke von Dr. Josip Mantuani in der kroatischen Zeitschrift Hl. Cäcilia veröffentlicht. Im selben Jahr, anlässlich seines 60. Jubiläums, wurden 110 Werke des Komponisten genannt, 74 davon profan. Dazu gehören:

Hochreiters erste Werke wurden von dem Verlag Eberle herausgegeben. Dazu zählten zwei Liederhefte für männliche Chöre aus dem Jahr 1903, slowenische Lieder, die meisten davon eucharistische Gesänge, Marienlieder (op. 6 bis 11) für Solisten, Mischchöre oder Orgel und Liebfrauenlieder (op. 43), die besonders populär wurden. Ein Heft mit Kriegsliedern (op. 39 bis 41) erschien beim Verlag Maas. Unter diesen wurden Weck auf, Reiterlied und Kampfpause besonders beliebt. Mehrere Werke wurden von dem Verlag Alfred Coppenrat (H. Pawalek) in Regensburg herausgegeben. Von zwei Ouvertüren wurde die Dionysische Ouvertüre 1914 in Ljubljana erfolgreich aufgeführt. ,

Zu den wichtigsten Messen gehören Missa „Beati pacifici“ für männlichen Chor; Missa „Christus Rex“ für Solisten, Chor oder Orchester (herausgegeben von dem Verlag A. Böhm und Sohn in Wien), gewidmet dem Verein der Hl. Cäcilia zu seinem 50. Gründungsjubiläum; „Missa Beati mundi corde“ für Solisten, Chor und Orchester; Missa „Beati pauperes spiritu“ für Chor, Orgel oder Orchester. Von den zwei Requiems wurde das einstimmige Requiem mit Orgelbegleitung gedruckt (op. 38). Es ist in einem modernen Stil verfasst und den gefallenen Helden gewidmet (Cerkveni glasbenik, 1915). Das zweite Requiem blieb als Manuskript erhalten. Die Werke für Orgel wurden teilweise von dem italienischen Verlag Carrara in Bergham in den Blättern I maestri dell’ organo und L’organista liturgico veröffentlicht. Das Passionsspiel Christus für Solisten, Chor und Orchester zum Text von H. Fuchs erlebte 1917 in Budapest 30 Aufführungen. Reichpost

.

Zu den wichtigsten Werken des Komponisten zählt das Oratorium Die Geburt Christi (op. 56). Uraufgeführt wurde es am 2. Februar 1917 im Großen Saal des Wiener Musikvereins unter der Leitung des Komponisten selbst. Die Adaptierung des biblischen Textes stammte ebenso von Hochreiter. Bei dem Konzert machte der damals bekannte Tonkünstlerorchester mit. Die Weiner Kritiker bewerteten das Konzert sehr positiv. In der Reichspost konnte man lesen: „Die weiten Räume des großen Saales waren in allen Teilen vollbesetzt. Die Aufführung konnte im ausverkauften Hause stattfinden.“ Klavierstücke: ür ,

Der Autor nennt die Namen der Prominenten Gäste, unter ihnen auch den Kultusminister Max Hussarek, zahlreiche Adlige und geistliche Würdenträger: „Auch die schmucken Uniformen des Kalksburger Jesuitenpensionats waren zahlreich vertreten. Der Abend bedeutete einen vollen Erfolg für seinen Schöpfer als auch für die mitwirkenden Kunstkräfte. Dies beweisen der stürmische Beifall, der den einzelnen Teilen folgte, und mehr noch das gespannte Interesse, das bis zum letzten Taktstreich anhielt. Der Abend war ein künstlerisches Ereignis.“ Anlässlich des Konzerts erschien in der Zeitschrift Der Merker ein Artikel über den Komponisten.

Als Mitarbeiter der Universaledition bearbeitete Hochreiter das Violinkonzert von Labour für Klavier. Mantuani nennt auch Hohreiters pädagogische Literatur: Klavierstücke: O du selige Jugendzeit in vier Heften (op. 48-50 und op. 52) und das Liederbuch Neues Gesangsbuch für Kirche, Schule und Heim mit über 200 Liedern mit Begleitung der Orgel, des Harmoniums oder des Klaviers. Hochreiters Werke wurden in Ljubljana, Wien und Deutschland gedruckt und veröffentlicht. Aufbewahrt werden sie in der Musiksammlung der Slowenischen National- und Universitätsbibliothek in Ljubljana sowie einigen Archiven in Wien. Die Kritiken über seine Werke wurden in der Zeitschrift Cerkveni glasbenik veröffentlicht. Anlässlich der Aufführung seines größten Werkes Das Geburt Christi im Jahr 1917 während des Ersten Weltkriegs wurden in renommiertesten Wiener und österreichischen Zeitungen Beiträge über ihn veröffentlicht.Hochreiter schrieb auch Beiträge über Musik. In den Neuen Akkorden wurde 1913 sein umfangreicher Beitrag Unsere Kirchenmusik der letzten Jahre veröffentlicht, in dem er sich kritisch mit den Werken von Anton Foerster, Hugolin Sattner, Fran Gerbič, Franc Kimovec, Stanko Premrl und Ignacij Hladnik auseinandersetzt. Seine Kritik war sowohl lobend als auch streng. Entschieden legte er seine Kriterien fest: „Die slowenische Kirchenmusik schläft nicht, sie hält auch ihre Augen nicht geschlossen […] doch der fortschrittliche Geist ist fast nirgendwo zu finden …“

Was damals über Hochreiter geschrieben wurde

Neben Hugolin Sattner schrieben auch Franc Kimovec, Stanko Premrl, Fran Ferjančič, Heribert Svetel und Matija Tomc über den Komponisten. „Hochreiter ist sein Name und er reitet hoch auf dem Pferde in unsere musikalische Zukunft!“, begrüßte ihn 1914 Gojmir Krek, der Redakteur bei den Neuen Akkorden, anlässlich der Veröffentlichung seines ersten Werkes aus der Reihe der Walzer für Klavier. Die Ankündigung des Komponisten war damals großartig, heute aber bemühen wir uns um seine Wiedererweckung.

Von Dragotin Cvetko wird er in seiner Geschichte der musikalischen Kunst in Slowenien III noch am Rande erwähnt, in seinem letzten Buch Slowenische Musik im europäischen Raum (1991) aber schon gar nicht mehr. Cvetko schrieb jedoch 1957 einen Beitrag über Hochreiter für die Enzyklopädie Die Musik in Geschichte und Gegenwart. Darin zählt er ihn als den Schöpfer weltlicher Musikstücke zu den Neuromantikern und als den Schöpfer der Kirchenlieder zu den Cäcilianern. Bei Kirchenliedern bediene sich der Komponist der Mittel moderner Kompositionstechnik. „Sein Stil ist ausgeprägt polyphon, die Melodien sind breit, der Klang plastisch und voll. Die Instrumentalisierung der orchestralen Werke ist sorgfältig durchdacht. Seine Stücke sind formal komplex und stark intellektuell, lassen jedoch auch dem musikalischen Ausdruck noch genügend Freiraum.“

Cvetko ist der Meinung, Hochreiter habe einen bedeutenden Beitrag zu der österreichischen und slowenischen Kirchenmusik gleistet. Für die letztere sei er desto bedeutender, weil er sie in einer Zeit bereichert habe, als die Reformbestrebungen schon ausgeklungen seien und neue, modernere Stilmittel und Auffassungen sich durchgesetzt hätten. Das dies möglich war, obwohl er in Wien und Kalksburg lebte, der damals als „Oxford der alten Monarchie“ galt, erklärt Cvetko damit, dass Hochreiter regelmäßig mit den führenden Vertretern der slowenischen Musik, z. B. Sattner und Premrl, verkehrte. Mehr über ihn schrieb Stanko Trobina in seinem Buch Slowenische Kirchenkomponisten. Er widerspricht darin u. a. dem Vorwurf, Hochreiters Kirchenlieder seien ungeistig: „Seine Kirchenkompositionen sind tiefgreifend und besitzen einen Reichtum, der sich in einem wunderbaren, richtigen und anständigen kirchlich-künstlerischen Geiste zeigt. Seine Lieder sind etwas Besonderes, ausdrucksstark in Melodik und Motivik sowie rhythmisch sehr markant. Hochreiters Werke zeichnen sich durch einen Reichtum an Harmonien und sich wechselnden Modulationen aus. Er gehört zu den äußerst modernen Komponisten.“ Damit kam Trobina seinem Geiste und dem Wert seiner Werke noch am nächsten.

Der Komponist wurde auch von Stanko Premrl geschätzt, der über ihn Folgendes schrieb: „Seine Lieder sind in einem Stil komponiert, den wir als erhaben, hochkünstlerisch und durchaus kirchlich bezeichnen können. Hochreiter zeigt sich in seinem Stil und Ausdruck als ein reifer Meister. Er wuchs in und mit der Kirchenmusik auf und entwickelte sich zu einem der hervorragendsten Komponisten […] Die Sinnlichkeit in seinen Werken, insoweit sie zum Ausdruck kommt, ist nicht nur äußerlich, sondern kommt aus einem tieferen Inneren. Und ich bin noch immer davon überzeugt, dass Hochreiter im Bezug auf das Fehlen der Kirchlichkeit nie zu weit gegangen war.“

In fremder Literatur wird er in Riemanns Musik Lexikon und Deutsches Musiker- Lexikon erwähnt.

Die Familie Lannoy kaufte Wildhaus im Jahre 1808 und schlug in Marburg Wurzeln. Davor hatten die Lannoys in Brüssel gelebt, sie gehörten einem angesehenen Adelszweig von Staatsmännern und Militärbefehlshabern an. Eduard studierte Musik, Philosophie, Jura, Literatur und Mathematik in Graz, Brüssel und Paris. Obwohl er sich im Joannäum mit der Unterstützung von Erzherzog Johann als Mathematikprofessor bewarb, veröffentlichte er doch auch geisteswissenschaftliche Abhandlungen und schrieb die Volksüberlieferung auf; trotzdem wird er mit Recht in erster Linie als Musiker betrachtet.

Als Komponist gehört er der Frühromantik an, sein Musikopus umfasst fast 200 Werke, von Liedern und Kammermusik bis zu Opern und Sinfonien. Seine größte Popularität erreichte er mit musikalischen Szenenwerken, insbesondere mit Biedermeier-Melodramen, die ihren Weg auf alle Bühnen der damaligen Monarchie fanden, auch nach Laibach, ihrer Beliebtheit nach könnte man sie mit den heutigen “Musicals” vergleichen. Kenner schätzen seine Kammermusik am höchsten und weisen noch darauf hin, dass er die zeitgenössischen Kriterien für das Lied aufgestellt hat. Für die Entwicklung der europäischen Musik wird aber wohl seine Organisationsarbeit am wichtigsten gewesen sein, er konzipierte das Konzertgeschehen in Wien und in Österreich überhaupt neu (Concerts Spirituel) und war ausschlaggebend für den Aufstieg Wiens als europäische Musikhauptstadt. Besonders verdienstvoll machte er sich für den Durchbruch von Beethoven. Er war Gründungsmitglied der Musikfreunde, einer Vorstufe des berühmten Musikvereins. Als Direktor des Wiener Konservatoriums und Mitbegründer des Grazer Konservatoriums leistete er einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Musikschulwesens. Etliche Jahrzehnte war er eine Schlüsselfigur des Musikgeschehens in Mitteleuropa.

Er gehörte dem fortschrittlichen Intellektuellenkreis um Erzherzog Johann an, der selber sehr gern nach Wildhaus zu Besuch kam. Er schrieb über das Erwachen der Völker (auch des “illyrischen”), seine Schriften über die Volksmusik können als Anfang der europäischen Ethnomusikologie betrachtet werden. Im Jahre 1848 veröffentlichte er ein Büchlein über die damaligen Gesellschaftsverhältnisse, in dem er auch seine Ansichten über die künftige Entwicklung darlegte, die sich in mancher Hinsicht als prophetisch erwiesen haben. Und wo hat sich Lannoy bis zum heutigen Tag versteckt, dass Marburg es nicht zustande brachte, schon früher eine der wichtigsten Musikpersönlichkeiten, die je durch unsere Stadt spaziert ist, zu würdigen? Verborgen war er überhaupt nicht, denn Wolfgang Suppan hat ihn schon vor einem halben Jahrhundert in seiner Doktorarbeit allseitig präsentiert. Die Arbeit ist in gekürzter Form in Graz (Graz, 1960) erschienen, davon hat er im Vodušek-Sammelband der Slowenischen Akademie der Wissenschaften und Künste (SAZU, Ljubljana, 1990) und im Zmaga Kumer-Sammelband (Ljubljana, 1999) berichtet. Das Problem steckt natürlich in unserer Einstellung gegenüber der Kulturgeschichte von Marburg, aus der auch die wichtigsten Beiträge der deutschsprachigen Mitbürger praktisch gelöscht worden sind. Lannoy bietet angesichts der Wahl von Marburg zur Europäischen Kulturhauptstadt im Jahre 2012 die Gelegenheit, in dieser Hinsicht etwas zu ändern. Wir haben es mit einem echten Europäer zu tun; wie er selber berichtet hat, habe er seine Bildung teilweise in Zentralschulen der Republik Frankreich erworben, in den Napoleonischen Lyzeen und technischen Schulen, teilweise an österreichischen Gymnasien und Hochschulen. Als geborener Belgier habe er die österreichische Staatsbürgerschaft selbst gewählt, sei aber frei und ungebunden geblieben, was er auch weiterhin bleiben wolle. Marburg und Wildhaus können auf seinen Namen stolz sein.

Vor einigen Jahren hat mich mein Freund und angesehener Musikologe, Wolfgang Suppan, eingeladen, ihm bei der Suche nach Obersulz nahe von Laibach zu helfen, dem Geburtsort Valentin Lechners, eines noch nicht ausreichend erforschten Komponisten, wie man bei seinem Tod geschrieben hat. Vielen Leuten war ich während meiner Nachforschungen wohl schon ziemlich lästig. Am Ende schien mir als plausibelster Ort Zgornja Šujica nad Medvodami zu sein, doch andere bestimmten als Geburtsort Zgornja Senica, auch bei Medvode. Schließlich aber fand man das niederösterreichische Obersulz im Weinviertel, wodurch die etwaige slowenische Herkunft des Komponisten nicht mehr real war. Lechner bleibt aber für die slowenische Musikgeschichte wegen seiner Tätigkeit in Marburg und Klagenfurt sowie Verbindungen mit Laibach weiterhin interessant.

Valentin Lechner wurde im Klagenfurter Pfarrarchiv von H. Federhofer entdeckt, wo er als „Musikmeister aus Marburg“ erwähnt wird. Sofort wurden auch slowenische Musikhistoriker auf ihn aufmerksam. 1959 wird er von D. Cvetko erwähnt, 1981 von J. Höfler, am ausführlichsten stellte ihn M. Špendal vor. Alle beginnen mit seiner Marburger Zeit (1801 – 1805), als er als Organist in der Pfarrkirche tätig war uns schon einige vorbildliche Kompositionen verfasste: Te Deus Laudamus widmete er dem Marburger Chorleiter Matija Lešnik und die Kantate Dem Unendlichen dem Gurkfelder Bischof Xaver von Salm. In Laibach wurde er 1806 zum Musiklehrer des Domchors ernannt, trat die Stelle aber nicht an. 1809 zog er nach Graz, wo er für seine Frau und seine acht Kinder sorgte und bis zu seinem Tod 1849 lebte und wirkte.

Er schaffte ein großes und hochwertiges Opus, das ein halbes Dutzend Messen, Kantaten und zahlreiche andere umfangreiche Kompositionen für Solisten, Chöre, Orchester und Orgel umfasst. Die Originalmanuskripte befinden sich in den Notensammlungen in Marburg, Laibach, Pettau, Stift Rein und anderen Orten, gewiss sind viele auch verloren gegangen. Im Stift Rein hat man im Jahr 2011 nach 174 Jahren sein Werk Missa Solemnis in C-Dur uraufgeführt, das zufällig während der Renovierungsarbeiten im Stift gefunden wurde. Die Aufführung war eine musikalische Sensation und weckte großes Interesse für den nahezu unbekannten Komponisten. An seiner Anonymität trägt der Autor selbst Schuld, da er seine kompositorische Tätigkeit verheimlichte und sie nur hobbymäßig betrieb. Er bildete sich zum Rechnungsführer aus und verdiente sein Brot schon in Marburg als Finanzverwalter des Grundbesitzers Fraydenegg und Grafen Muck in Radvanje. In Graz trat er die Stelle bei der k. u. k. Staatsbuchhaltung an und schlug eine Beamtenlaufbahn ein. Erst 1837, im Alter von 61 Jahren, gab er zum ersten Mal in seiner Personalmappe bekannt, dass er auch den Generalbass und Musiksatz gründlich beherrsche. Seitdem ist bekannt, dass es nicht zwei Personen mit dem Namen Valentin Lechner gibt, sondern nur eine.

Wieso aber hielt der Komponist so konsequent seine „zwei Leben“ getrennt? Einerseits vielleicht aus zivilen Gründen, denn Metternich verbot den Beamten jegliche andere Tätigkeit. Andererseits könnte es sich auch um kirchliche Gründe handeln, weil Lechner der damals verbreiteten Freimaurerei nahe stand. Vielleicht aber haben die Kenner seiner Musik Recht in der Annahme, er habe sich auf diese Weise der sich verbreitenden Romantik widersetzt und sei dem Klassizismus seiner Vorbilder (Fux, Pleyel, später Haydn, Vranitzky) treu geblieben. Letztendlich klingt seine Musik aber nicht so sehr anders von der Musik eines Felix Mendelssohn-Bartholdy oder Franz Liszt. Es bestehen noch zu viele Lücken in der Biografie dieses ungewöhnlichen Komponisten, um sein Handeln erklären zu können.

Die Geschichte von Valentin Lechner verweist uns auch auf die bestehenden Lücken in der Marburger Kulturgeschichte, sogar am Übergang vom 18. zum 19. Jahrhundert, als sich die Wolken größter Umbrüche über unserer Stadt zusammenzogen. Samt Bedingungen für die Verlegung des Bistumssitzes aus dem kulturell unbedeutenden St. Andrä/Šentandraž. Viele Dinge sind eng mit der Tätigkeit von Andrej Kavčič verbunden, einer der einflussreichsten Persönlichkeiten in damaliger Steiermark, der gewiss dazu beigetragen hat, dass Marburg einen solch hervorragenden Musiker in seiner Mitte hatte.

Franci Pivec

Als dreizehntens Kind in der Familie wurde er nach dem Schutzheiligen seines Geburtsortes Florenz genannt – Johannes dem Täufer. Seine erste Sprache war Italienisch und später in seinem Leben gab er sich große Mühe, die Sprache seiner Umgebung zu verstehen. Sein Lehrer Johannes von Müller, ein Schweizer Historiker, erzog ihn zu einem Menschen mit weitem Horizont und einer unstillbaren Neugierde. Ganz gebannt in die Zukunft blickend, zerbrach er sich überhaupt nicht den Kopf wegen dem Verlust seines Platzes in der Thronfolge und der Adelsprivilegien durch seine Heirat mit der Postmeistertochter Anna Plochl.

Wegen der Übermacht Napoleons konnte ihm der Militärberuf nichts anderes als Niederlagen bringen. Weil er aber dem Tiroler Volksaufstand von Andreas Hofer sehr nahe stand und später sogar den Geheimen Alpenbund gründete, wurde er vom kaiserlichen Hof als Privatmann ohne jegliche Ermächtigungen in die Steiermark »verbannt«. Damals fragte er sich in seinem Tagebuch, ob diese ewigen Kriege doch ein Ende nehmen würden. Wie schön würde die Welt sein, wenn die Menschen lieber gute Taten vollbringen würden.

Seine guten Taten in der Steiermark nahm er ganz systematisch in Angriff: mit zwei breiten Umfragen im Jahre 1813 (Knafl) und 1836 (Göth) machte er eine Landesaufnahme um einen Ausgangspunkt für das Wirken für das Wohlergehen aller Leute zu finden. Es fand entsetzliche Verhältnisse vor, denn nach den Türkeneinfällen und den Napoleonischen Kriegen herrschte eine katastrophale Hungersnot, die er zunächst mit der Gründung der Kartoffelunterstützungsanstalt und der agrarischen Fortbildung bekämpfte. Es folgten Jahrzehnte der Industrialisierung. Auf diese Zeit gehen auch die Universität Erzherzog Johann in Graz und die Montanistikuniversität von Leoben zurück. Entscheidend war der Bau der Südbahn, die ohne ihn nicht durch Marburg gekommen wäre. Ein besonderes Andenken hat er uns mit der Steinbrücke über den Fluss Savinja in Zidani Most (Steinbrück) und mit dem Durchbruch Huda luknja zwischen Velenje und Slovenj Gradec hinterlassen. Die Marburger erinnerten an ihn die inzwischen stillgelegten Eisenbahnwerkstätten, die Weinberge von Meranovo und die zu seiner Zeit in Pekre ansässige Landwirtschaftsschule. Als erster begriff er die große strategische Bedeutung des Alpen-Adria-Raumes und wies laut daraf hinn, dass wer einen weiteren Ausblick hat, auch Vorteile hat.

Seine Verwurzelung in den breiten Bevölkerungsschichten bewirkte im Jahre 1848 im Frankfurter Reichstag seine Wahl zum Reichsverweser für einen großen Teil von Europa. Als sich dann herausstellte, dass Europa nicht reif war für die Demokratie, kehrte er in sein Stainz zurück, wo er zum ersten gewählten Bürgermeister gewählt wurde. Anstelle des »blauen Blutes« fiel das Vertrauen der Wähler zu seinen Gunsten in die Waage. Prešerens Schüler Anastasius Grün hat auf sein Denkmal in Graz mit Recht schreiben lassen: «Unvergessen lebt im Volke, der des Volkes nicht vergass«.

Für alle Zeiten wichtig ist die Erkenntnis von Erzherzog Johann, dass Wirtschaft und Kultur zusammengehören. Bei den erwähnten Umfragen achtete er ganz besonders darauf, dass kein Kulturelement übersehen wurde. Eine Besondere Hilfe war ihm dabei der Marburger Eduard von Lannoy, der auch bei der Gründung des Musikvereins und des Musikkonservatoriums in Graz seine rechte Hand gewesen ist. Der Erzherzog stand bei der Gründung fast aller Kultureinrichtungen und Kulturdachorganisationen des Landes Pate, an denen sich auch das Kulturleben von Marburg orientierte: von den Lesevereinen bis hin zum Geschichtsverein.

Und zum Abschluss noch ein Gedanke aus dem Tagebuch von Erzherzog Johann, den er beim Ausblick von Meranovo auf Pekre niederschrieb: » … ein schöner Tag, die untergehende Sonne. Ruhe. Gott beschütze diese göttliche Land, habe ich mir gedacht, in Deinen Händen liegen der Friede und das Glück dieser lieblichen Landschaft. Durch Schönheit hast Du sie gezeichnet und hier gute Menschen angesiedelt.” Verdient er nun, dass wir ihn anlässlich seines 150. Todestages ehren? Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, was uns daran hindern könnte.

Franci Pivec

Wieso Carneri?

Bartholomäus von Carneri tauchte ganz unerwartet wieder auf, als ich in den autobiographischen Reflexionen eines der letzten Angehörigen der Frankfurter Schule, Leo Lowenthal blätterte. Dort erzählt er, seine erste ernste Lektüre seien Darwin, Haeckel und der beliebteste Philosoph der darwinistischen Schule Carneri gewesen. Und noch: "Haeckels weltbekannte Welträtsel, Darwins Entstehung der Arten und die populären Standardbücher von Carneri waren für ihn (meinen Vater) und später auch für mich außerordentlich wichtig."

Ich habe wohl schon während meiner Studienzeit von Carneri gehört, wegen Erkundigungen von Irwin Abrams, einem amerikanischen Professor von Antioch und dem größten Kenner der Nobelfriedenspreise, der den ersten Studentenaustausch zwischen den Vereinigten Staaten und Slowenien organisierte. Weil er sich gerade damals mit der österreichisch-ungarischen Friedenspreisträgerin Bertha von Suttner beschäftigte (deren Bildnis übrigens die österreichische 2-Euro-Münze ziert) und die über Carneri auch Verbindungen zu Marburg hatte, hatte Professor Abrams gefragt, ob ich von Carneri überhaupt eine Ahnung habe. Natürlich hatte ich keine. Viel später konnte ich in den Erinnerungen von Bertha von Suttner lesen: "Ich war seit einiger Zeit in Korrespondenz mit dem Philosophen Bartolomäus von Carneri, mit dem sich nach der Lektüre seines "Sittlichkeit und Darwinismus" ein Briefwechsel ergeben hat. Von meinem anonymen Buch hatte ich ihm nichts verraten; desto freudiger überrascht war ich, als ich in der Zeitung Parlamentsbericht eine Rede Carneris fand, die er tags zuvor im österreichischen Reichsrat gehalten und worin er das Buch "Das Maschinenzeitalter" erwähnt hat…. Zu Anfang des nächsten Herbstes waren wir, wie wir das öfters taten, wieder auf ein paar Wochen nach Wien gefahren. In dem Hotel, in welchem wir abgestiegen waren, erfuhren wir, dass der Abgeordnete von Steiermark B. von Carneri, sich im selben Hause befand. Meinen berühmten Korrespondenten kennen zu lernen – diese Aussicht lockte mich lebhaft, und wir ließen uns bei ihm melden. Der Gelehrte trat uns freudig entgegen. Ein alter Mann, ein kranker Mann – beinahe ein Krüppel und doch – welche Heiterkeit und Frische! Carneri war sein Leben lang nicht gesund gewesen – sein Kopf sass immer schief auf die rechte Achsel gedrückt, mit Mühe nur konnte er gehen, und von früher Jugend an hatte er keinen Tag ohne quälende Schmerzen zugebracht. Und er nannte sich einen glücklichen Menschen: er nannte sich nicht nur so, er war es auch. Seine geistige Arbeit, seine politische Tätigkeit, der Besitz einer teuren Tochter und eines teuren Schwiegersohnes, das hohe Ansehen, das er in der Gelehrtenwelt und unter den Parlamentskollegen genoss – das mochten wohl die Grundlagen seiner Lebensfreude sein; aber das eigentliche Geheimnis war wohl dies: er betrieb nicht nur Philosophie – er war wirklich ein Philosoph, d.h. ein Mensch, der sich über die Misere des Lebens hinauszusetzen und dessen Schönheit dankbar zu genießen weiss."

Und nun ist es an der Zeit, zu erwähnen, warum ich über Carneri schreibe: er war ein echter Marburger. Seine Familie stammte zwar aus Trento, wo er am 3. November 1821 geboren wurde. Auf diese Welt kam er mit seiner Zwillingsschwester zusammengewachsen und überlebte nur dank einer schweren Operation, blieb aber behindert. Bald zog die Familie nach Steiermark, eine Ausbildung bekam er beim Onkel in Wien, wo er später auch Philosophie immatrikulierte, doch das Studium wegen einer schweren Gesundheitskrise nicht abschließen konnte. Im „Frühling der Völker“ 1848 kehrte er als Dichter und politischer Kommentator in das Geschehen in Wien zurück. Im Jahre 1851 heiratete er Gräfin Louise von Schärffenberg und ließ sich in Marburg nieder. Im Jahre 1857 kaufte er nach dem Tod von Eduard von Lannoy von dessen Gemahlin (übrigens seiner eigenen Schwester) das Schloss Wildhaus (Viltuš). Weil sich aber im Laufe der Jahre seine Gesundheit noch verschlechterte und er die Aufgaben eines Großgrundbesitzers immer schwerer versah, verkaufte er Wildhaus 1883 wieder in der Absicht, nach Graz umzusiedeln. Aber dort konnte er sich nicht einleben und kehrte 1885 wieder nach Marburg zurück, wo er bis zu seinem Tod im Jahre 1909 bei seiner Tochter lebte, die mit Richard Basso von Gödel-Lannoy verheiratet war. Deren Haus in der Frauengasse 11. steht noch.

Carneri und die Slowenen

Carneri hat als bedeutender Intellektueller zweifellos viele Slowenen interessiert, die mit ihm auch Kontakte pflegten. Wenigstens eine Forschungsrichtung wäre viel versprechend: Carneris “Intimus” war Anastasius Grün (Anton von Auersperg), der auch mit France Prešeren und seinem Kreis verbunden war. Über seine slowenischen Verbindungen hat schon Pater Roman (Tominc) in seiner Münchener Doktorarbeit 1929 geschrieben. Auch die Marburgerin Breda Požar hat vor einem halben Jahrhundert ihre (umstrittene) Doktorarbeit darüber verfasst. Viel dazu werden wir noch durch das Projekt über Anastasius Grün erfahren, das an der Grazer Universität läuft (http://lithes.uni-graz.at/gruenstart2.html) und an dem auch Germanisten aus Marburg teilnehmen.

Natürlich nahm Carneri auch am politischen Geschehen in Marburg teil, das in der Doppelmonarchie viel beachtet wurde, es handelte sich ja um die zweitgrößte steirische Stadt mit zunehmend komplizierten Beziehungen zwischen den Deutschen und den Slowenen. Sehr bald erlangte er eine führende Rolle unter den Großgrundbesitzern, die ihn zu ihrem Abgeordneten in Graz und Wien wählten.

Janko Glazer erwähnt Carneri in seiner Forschungsarbeit über die Geschichte des Marburger (slowenischen) Lesevereins als denjenigen, der sich gegen jede Stärkung der slowenischen Autonomie gesträubt habe. Eingehender beschäftigte sich mit Carneris Karriere als Landtagsabgeordneten (1861-1869) und Reichsratsabgeordneten (1870-1899) Janez Cvirn in seiner Doktorarbeit, die später als Buch – “Trdnjavski trikotnik” (Festungsdreieck) – erschienen ist. Den Slowenen besser bekannt ist Carneris Reaktion auf die Rede von Lovro Toman anlässlich der großen Feier beim Jahrestag des Lesesaales 1862. Es soll mehrere Versionen dieses Auftritts geben, in dem Carneri Marburg mit Thermopile verglich und beteuerte, die Slowenen würden lieber sterben als anzuerkennen, dass Marburg eine deutsche Stadt ist. Carneri ist in seiner Reaktion allerdings nicht überheblich als eine Art deutscher Nationalist aufgetreten, sondern entwickelte das Konzept der Parität in den zwischennationalen Beziehungen und erläuterte, dass Marburg nur geographisch gesehen slowenisch sei, eben als Zentrum des slowenischen Hinterlandes, nicht jedoch kulturell, denn in der Stadt herrsche der deutsche Geist völlig vor. Ein Laibacher Korrespondent hat ihn wegen seines „Nachgebens gegenüber den Slowenen“ grob beschimpft, einige andere kommentierten, das alles sei als „Erguss nationaler Gefühle“ zu sehen. Allerdings wurden in Marburg und Umgebung Unterschriften zugunsten von Carneri gesammelt.

Zweifellos ist für Carneri die aus dem „Frankfurter Parlament“ stammende „Großdeutsche Sichtweise“ kennzeichnend. Viel stärker als die Slowenen kritisierte er die „Kleindeutschen“, die Österreich nicht zu den deutschen Ländern zählen. Es ist unrealistisch zu erwarten, dass Carneri damals der slowenischen Nationalfrage, die auch unter den Slowenen erst im Kommen war, mehr Aufmerksamkeit gewidmet hätte. In dieser Hinsicht teilte Carneri die damals in Europa sehr verbreitete Ansicht über die historischen Nationen, zu denen die Slowenen eben nicht gehörten.

Übrigens verlor Carneri nach dem Jahre 1870 keine Zeit mehr mit der Politik, insbesondere nicht mit der lokalen Politik. Seine Ansichten über diese sind höchstens seinen philosophischen Konzeptionen zu entnehmen, aber diese Mühe hat sich in Marburg niemand gemacht, weder damals noch später. Obwohl er noch Reichratsabgeordneter blieb, nahm er nicht an den täglichen politischen Auseinandersetzungen teil, außer bei seinem Eintreten für den „Dualismus“ und seinem Auftritt gegen die päpstliche „allocutio” wegen der österreichischen gesetzlichen Festlegung der Ebenbürtigkeit aller Religionen. Und gerade letzteres war ein zusätzlicher Grund dazu, dass ihn das bei den Slowenen vorherrschende katholische Lager verachtete.

Philosophische Studien

Das im Jahre 1871 erschienene 500 Seiten starke Buch “Sittlichkeit und Darwinismus – Drei Bücher Ethik” ist sozusagen eine Art Grenzstein, nach dem sich Carneri fast ausschließlich philosophischen Studien gewidmet hat. Er bekannte sich zum materialistisch-monistischen eklektischen Ansatz und griff auf Spinoza, Kant, Hegel, Feuerbach und Wundt zurück. Einen entscheidenden Eindruck machte auf ihn Darwin, bei dem er – ähnlich wie sein Freund Haeckel – die Grundlage für eine neue Weltanschauung fand. Und wenn sich Haeckel stärker der Naturphilosophie zuwandte, bemühte sich Carneri um die Begründung einer neuen humanistisch ausgerichteten Sozialethik.

Gesellschaft und Natur seien zwei allumfassende, biologisch entstandene, untrennbar verbundene und manchmal auch gegensätzliche Assoziationen. Der Staat wandle sich im Laufe der Geschichte unter Durchsetzung von humanistischen Grundsätzen zu einem Rechtsstaat. Die Kulturvölker setzen die gleichen politischen Rechte für alle Staatsbürger durch, was aber nur in einer Republik zu verwirklichen sei. Carneri verteidigt die allgemeinen Bürgerrechte für alle Staatsbürger auf der Welt, was schließlich zu einem Zustand führen wird, dass sich Kriege erübrigen werden. Es ist nicht unwichtig, dass das Werk unter dem Eindruck des österreichisch-preussischen Krieges (1866) entstanden ist, der für einen österreichischen „Großdeutschen“ eine schwere Prinzipienprüfung darstellte, aus der er sich herauswand mit dem Versuch, die Unnötigkeit der Kriege zu beweisen. Mit dieser Grundidee konnte das Buch gleichzeitig in Wien und in Leipzig erscheinen. Und dabei war er nicht gerade ein Opportunist, denn in der mit dem 30. September 1870 in Wildhaus datierten Vorrede kann man folgenden kritischen Gedanken lesen: “…noch immer Regierungen stehen, welche in der Lage sind, jeden Tag in jenen unermesslichen Abgrund von Elend sie zu stürzen; aber ebenso gewiss ist es uns, dass diese Regierungen keinen Tag länger bestehen könnten, wenn die Regierten zu Grundsätzen echter Sittlichkeit sich erheben würden.”

Der Rechtsstaat muss sich der Tatsache bewusst sein, dass die Arbeitskraft eine Folge der Notwendigkeit und das Kapital ein Ergebnis der Arbeitskraft ist. Die Arbeitskraft ist Objektivität, das Kapital ist Subjektivität als eine Art Vermittlung, die an sich nichts ist und nur dann einen Sinn erlangt, wenn es der Überwindung der Arbeitskraft zur Intelligenz dient. Ein solcher spiraliger Überbau werde als Kultur bezeichnet. So wie der Rechtstaat nicht zu vereinbaren ist mit den Privilegien des Adels, ist er auch nicht zu vereinbaren mit den Privilegien des Kapitals in der Form einer Art von “Geldstaat”. Aber auch die Ersetzung des “Geldstaats” mit dem “Arbeitsstaat” ist nicht der richtige Weg, da es noch immer um Macht geht, nur nicht um die echte. Das herrschende Kapital unterordne sich Arbeit und Intelligenz, deshalb könne nur von einem „halbkulturellen“ Staat die Rede sein. Dasselbe kann geschehen im Falle, dass die Arbeit herrscht, denn diese entwertet sowohl das Kapital als auch die Intelligenz. Auch die Herrschaft der letzteren würde zu ähnlichen Einseitigkeiten führen. Alle drei Kräfte – Arbeit, Kapital und Intelligenz – müssen sich der Ethik als dem fundamentalen Gesetz des Rechtsstaates unterordnen. Carneri hat auch Lassalle gründlich studiert und begrüßte die Sozialdemokratie als guten Weg in den Rechtsstaat. Aber er warnte vor der Gefahr, dass man eines Morgens im Arbeiterstaat erwachen könnte und die „Gleichheit würde es nirgends geben und auch die Freiheit wäre verloren“.

Ein Jahrzehnt später (1880) erschien bei Kröner in Stuttgart in der “Volks-Ausgabe” Carneris am meisten verbreitetes Buch “Grundlegung der Ethik”. Wie alle seine Bücher ist sein Motto ein Gedanke von Spinoza, in diesem Fall dieser: “Der eine wahre Idee hat, weiss zugleich, dass er eine wahre Idee hat, und kann nicht an der Wahrheit der Sache zweifeln.” Vielleicht ist das Motto als Ausdruck des Selbstbewusstseins des Verfassers, der sich um seine zahlreichen Leser bewusst ist. In der Einleitung erklärt er ohne Umschweife, es sei ihm gelungen, ein System der wissenschaftlichen Ethik aufzubauen, das von der entscheidenden Darwinschen Entdeckung über die Entwicklung der Arten ausgeht, die als neue Weltsicht aufgefasst wird. Das Buch ist in drei Teile gegliedert:

Schon ein Jahrzehnt später (1890) gehörte Carneri bereits zu den meistgelesenen Philosophen und der Kröner-Verlag lud ihn unter die ausgewählten Verfasser seiner “Taschenausgabe” ein, für die er das Werk “Der moderne Mensch” verfasste. Es handelt sich um eine ganz besondere Art von kleiner Enzyklopädie, in der er die Begriffe, ohne die kein klares Gespräch über das Alltagsleben möglich ist, in gereimter Form problematisiert, kontextualisiert und definiert hat, Begriffe, die zugleich die Brücke zu einer genaueren philosophischen und sogar wissenschaftlichen Sprache bilden: Dankbarkeit, Religion, Schule, Arbeit, Unterhaltung, Egoismus, Natur, Jenseits, Recht, Pflicht, Gerechtigkeit, Welt, Gnade, Nervosität, Führung, Wissenschaft, Kunst, Leben, Individualismus, Rassismus, Instinkt, Verstand, Ideal, Staat, Gesellschaft, Unvermeidlichkeit, Gott, Entwicklung, Wirklichkeit, Moralität, Moral, Ethik, Vertrauen, Liebe, Ausschliesslichkeit, Negation, Gesetz, Streit, Familie, Phantasie, Spiritualismus, Schönheit, Gefühl, Mäßigkeit, Ehre, Tod, Hoffnung, Selbstmord, Charakter, Weisheit, Leiden, Bewusstsein, Humor.

Als Beispiel kann der Humor dienen: Carneri definiert ihn als besondere Gabe des Menschen, die ohne einen scharfen Verstand unvorstellbar ist. Zugleich sei er tief ethisch, weil er immer gut gemeint ist. Kurz und gut, der Humor ist eine äußerst ernsthafte Sache. Er bringt das Bewusstsein über die Beschränkungen des Menschen zum Ausdruck. Der Humor ist immer ein Anzeichen für gute Zeiten und ein Maßstab der Freiheit.

Carneris Überzeugung bringen am besten seine eigenen Worte zum Ausdruck, die er seinem Freund, Friedrich Jodl, Professor für Ethik an der Universität in Wien 1892. geschrieben hat : “Durch viele Jahre bin ich Hegelianer gewesen. Auf den Begriff der Immanenz hätte ich in jenes Zeit geschworen, und gestützt einerseits auf Spinoza, wie ich ihn damals verstand, anderseits auf Giordano Bruno, der mich begeisterte, erblickte ich in Goethes: nicht nur ein Geist ohne Materie, sondern auch keine Materie ohne Geist, die Löung des Welträtsels. Ich war eben Pantheist deworden.”

Zu seinem achtzigsten Geburtstag wurde Carneri von der Universität Wien die Ehrendoktorwürde verliehen – zweifellos auf die Anregung von Jodl. hin. Er selbst nahm das mit dem selbsterläuterten Humor auf. Auf jeden Fall war es aber eine große Würdigung für einen Menschen, dem in seiner Jugend die Erkrankung den Abschluss des selbstgewählten Philosophiestudiums unmöglich gemacht hatte. Nur drei Jahre nach Carneris Tod hat Johannes Sieber bei Wundt in Leipzig seine Doktorarbeit mit dem Titel “Carneri als Philosoph” verteidigt und darin seine philosophischen Anschauungen folgendermaßen zusammengefasst: “Carneri ist Evolutionist und agnostischer Monist, Geistiges und Körperliches sind zwei Seiten des Wirklichen. Was der Stoff an sich ist, wissen wir nicht; auch der Geist ist Erscheinung. Nicht die Materie, sondern der Organismus denkt. Unser Bewusstsein ist Funktion des zentralisierten Organismus. Der Wille ist (innerlich) determiniert. Carneri vertritt in der Ethik einen praktischen Idealismus, der die Sittlichkeit als eine sozial bedingte Lebensform auffasst. Der Staat bildet ein soziales Ideal heraus, welches für das verhalten des Einzelnen den Wert einer Richtung hat. Das ethische Ideal ist der wahrhaft glückliche Mensch. Unter der Herrschaft der Vernunft erweitert sich unser Ich zu einem Ich der Menschheit.”

Kürzlich hat in einem Spinoza-Sammelband Hans Ulrich Gumbrecht eine interessante Abhandlung über Carneri veröffentlicht und diesen als »Meister des flachen Discurses” bezeichnet. Carneri hat in der Tat wie eine emsige Biene die weiten Gefielde der philosophischen Blüten umflogen und Honig für seine Waben gesammelt. Er war eben ein Eklektiker, wie es viele gibt und wie sie der breiten Leserschaft überaus willkommen sind. Er bildete sich nicht ein, Spinoza oder Hegel ersetzen zu können, er bemühte sich nur, sie anders zu lesen durch die Dioptrie von neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen, wie in seiner Zeit z.B. Darwin eines angeboten hat.

Carneri und Marburg

Carneri ist in Marburg am 18. Mai 1909 gestorben. Unter den veröffentlichten Nachrufen möchte ich hier nur den für die Wiener Neue Freie Presse von Marie Eugenie Delle Grazie geschriebenen erwähnen, einer interessanten Banater Deutschen und viel beachteten österreichischen Schriftstellerin aus dem Kreis von Rudolf Steiner (Waldorfschule), in dem Carneri großes Ansehen genoss. Darin heißt es auch: “Zu den schweren Leiden Carneris gesellte sich in seinen hohen Alter noch Blindheit, so dass er, unfähig zum Lessen und schreiben, die Gesänge Dantes frei aus dem Gedächtnis übersetzte und.. diktierte. Die letzten Jahre verbrachte Carneri, oft lange Zeit schlafend, im Rollstuhle … entschlaft Abschied nimmt.”

Carneri wurde in Zelnitz bei Marburg bestattet, offensichtlich fühlte sich die Familie noch immer an Wildhaus gebunden. Und so ging im Haus in der Frauengasse ein sehr fruchtbares Wirken zu Ende, das in der weiten Welt viel mehr beachtet wurde als zu Hause. Und das hat sich bis heute nicht geändert. Im Jahre 1901 wurde er zwar vom Marburger Stadtrat zum Ehrenbürger ernannt, zwei Jahre später bekam er sogar eine Gasse in der Stadt, die in der Umbruchzeit natürlich verschwunden ist. Er geriet in Vergessenheit. Hie und da taucht er in deutschsprachigen Quellen noch auf als Nebenerscheinung in den Analysen von anderen Philosophen, aber viel seltener als seine Zeitgenossen Haeckel, Jodl, Wundt usw., denen er nicht nachsteht, deren Ansehen jedoch von ihrem „Herkunftsumfeld“ gepflegt wird – Universitäten, Heimatorten, Philosophievereinen. Um Carneri kümmert sich niemand. Wenn er in slowenischen Quellen überhaupt erwähnt wird, dann ist das ausschließlich mit dem übertriebenen Groll wegen einer Marginalpolemik, die keineswegs die Bedeutung von Carneri wiederspiegeln kann. Schließlich und endlich war er der bekannteste Philosoph in der Geschichte von Marburg. Es würde niemandem schaden, wen die Universität Maribor etwas mehr für seine gerechtere Einordnung in unseren geistigen Raum tun würde.

Franci Pivec Übersetzung: Doris Debenjak

Die Südbahn-Werkstätten waren die erste auf moderne Art geführte große Fabrik in Marburg, wo sich

auch die Belegschaft nach sozialdemokratischen Grundsätzen organisierte. Dazu gehörte auch das

Kulturleben und so wurde 1865 der Chor "Südbahn-Liedertafel" und 1869 die Blaskapelle "Südbahn-

Werkstätten-Kapelle" gegründet. Mitglieder beider Musikgruppen waren ehemalige Militärmusiker und

auch der Leiter beider Ensembles, der in Marburg geborene Franz Schönherr (1821-1886), war einer von

ihnen, in der Fabrik Spengler, und davor Stellvertreter des Kapellmeisters der oberstlichen Kapelle. Sie

probten im Kreuzhof in Brunndorf, der zusammen mit der Eisenbahnerkolonie als Kulturzentrum des

rechten Drauufers galt.

Der Vater Schönherr sorgte für eine hervorragende Musikbildung seiner drei Söhne: Max wurde sein

Nachfolger bei der Kapelle, Franz wurde 1887 Geigenlehrer beim Philharmonischen Verein und Autor

einer erweiterten Geigenschule in fünf Bänden, und Raimund war Oberst der Pioniere und Komponist.

Max Schönherr (1873-1955) übernahm die Kappelle 1898 und erreichte mit ihr bereits 1906 den ersten Platz in der Monarchie. Er war eine zentrale Persönlichkeit des Marburger Musiklebens – Musiklehrer, Violist in Kammerensembles und ordentlicher Dirigent des Philharmonieorchesters. Er „taufte“ am 28. Januar 1911 den großen Götz’schen (heute Union-) Konzertsaal, einen Monat danach dirigierte er dort auch das erste sinfonische Konzert. Er verstand sich hervorragend mit Jože Trofenik, Hinko Druzovič und Emerik Beran, mit denen er mehrere vielbeachtete Konzerte durchführte.

Ende des 1. Weltkriegs hatte es zunächst den Anschein, dass die Werkskapelle ungestört weitermachen würde, doch haben es sich die slowenischen Sozialdemokraten 1922 anders überlegt und den Eisenbahner- Musikverein “Drava” (heute “Angel Besednjak”) gegründet, sein Kapellmeister wurde Anton Skačej. Schönherrs Kapelle machte als selbstständiger Verein und Mitglied des jugoslawischen Verbandes der Arbeiter-Kulturvereine weiter. Max Schönherr starb 1955 in Marburg, wo er auch begraben ist.

Den Höhepunkt der musikalischen Schöpfungskraft in der Familie Schönherr stellt jedoch die dritte Generation dar – Maxens Söhne Wilhelm und Max. Sie hatten das Glück, dass sie in den sensibelsten Jahren Alfred Klietmann in die Hände gekommen sind, einem außerordentlichen Musiker und Pädagogen, der ihnen und noch vielen anderen jungen Talenten in Marburg den Lebensweg bestimmte. Im Jahr 1912 löste er eine Musiksensation aus, als er die 14-jährige Fanny Brandl, den 10-jährigen Wilhelm Schönherr, seinen 9-jährigen Bruder Max und den 7-jährigen Roman Klasinc auf die Konzertbühne brachte. Sie alle haben große Musikkarrieren gemacht.

Wilhelm Schönherr (1902-1975) schloss die Musikakademie bei Joseph Marx in Wien ab und wurde in Graz Doktor des Rechts. Er machte seine Musikkarriere als Cellist und Dirigent in verschiedenen Orchestern und Opernhäusern in Europa und beschloss sie als Professor für Dirigieren an der Akademie in Nürnberg.

Max Schönherr (1903-1984) bereitete mit zusätzlicher Belehrung noch eines exzellenten Marburger Musikpädagogen Hermann Frisch schon als Jugendlicher Orchestrierungen für die Kapelle seines Vaters vor, und er schloss das Grazer Konservatorium als Schüler von Mojsisovics ab. Er hat sich nie endgültig entschieden, ob er Dirigent oder Komponist sein wollte und hinterließ in beiden Bereichen ein enormes Opus. Nach seiner Pensionierung machte er 1973 noch seinen Doktor in Musikologie und verfasste mehrere Bücher, von denen zwei – vermutlich nicht ganz zufällig – den Musikfamilien Strauss und Lanner gewidmet sind.